Когда появится белорусское лекарство от коронавируса и почему раки в опасности? В НАН назвали топ-10 результатов учёных за 2020 год

Новости Беларуси. НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это профессиональный отбор. Конкурсные работы сначала изучают эксперты по направлениям, смотрят актуальность темы. Затем комиссия оценивает, приблизились ли ученые к решению проблемы и как скоро разработка даст плоды в реальной жизни.

Львиная доля лучших инноваций 2020-го посвящена здоровью. Наши ученые приблизились к созданию отечественного лекарства от COVID-19, разработали технологии покрытий компонентов микротехники, повышали генетический потенциал зерновых, работали в суровых условиях Антарктики, изучали подводный мир Беларуси.

В мир научных открытий погрузились и наши корреспонденты.

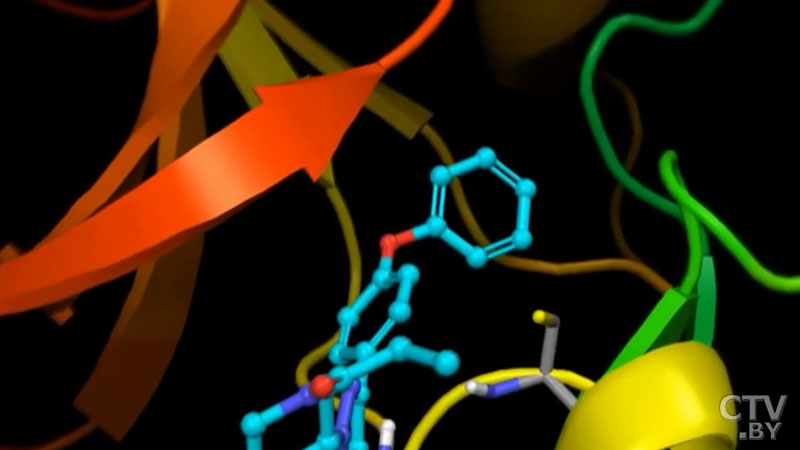

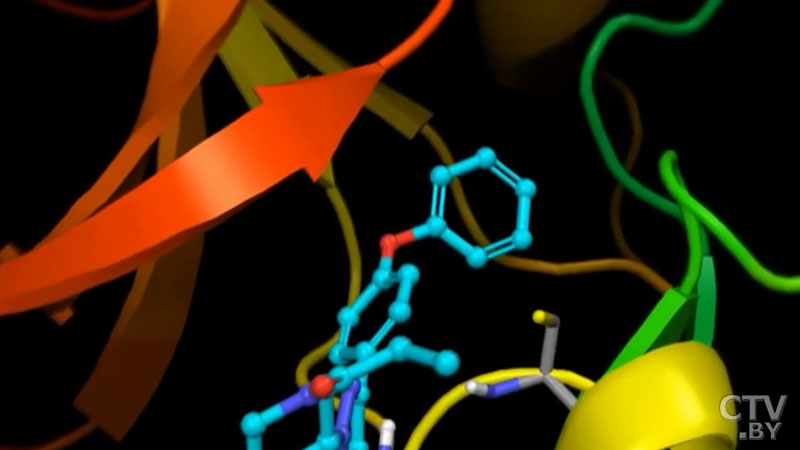

На первых строчках научного рейтинга разработки в области поиска лекарства от коронавируса. Они называют себя мультикомандой: физики, математики, биологи и химики объединили свои усилия по поиску уникальных соединений. При помощи компьютерного моделирования удалось максимально сократить количество возможных комбинаций.

Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Мы подбираем соединения, которые наилучшим образом взаимодействуют с уменьшением заболевания. Таким образом еще до стадий испытаний синтеза можем сократить набор соединений, сэкономить средства и время для выбора соединений, которые впоследствии станут основой для лекарств. Дальнейший наш этап – это синтез и тестирование. С точки зрения наших методов мы можем сказать, что у нас есть набор соединений, который будет потенциально эффективным против коронавируса SARS-CoV-2.

Разработку уже представили на мировом фармацевтическом конкурсе, из 130 команд вошли в 15 самых перспективных исследований.

Иван Босько, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Разработка любого лекарственного препарата – это процесс очень длительный, может занимать до 10 лет, это инвестиции порядка миллиардов долларов. Поэтому говорить на этом этапе, что будет какой-то готовый препарат, слишком оптимистично, но идут работы в этом направлении. Несмотря на то, что в целом по миру очень большая конкуренция, очень большое количество работ, нам удалось пробиться в финал.

Высокую оценку получила и биомедицинская технология восстановления клеток печени. Ученые из Гродно смогли улучшить свойства тех растительных лекарств, которые применяются в лечении заболеваний печени. Разработали комплекс активных соединений, с которыми лекарственные средства лучше усваиваются организмом. Высокая эффективность уже доказана. Теперь дело за производителями препаратов.

Создавали эту технологию более 10 лет. Какая разработка из Гродно вошла в топ-10 результатов учёных за 2020 год? (читать далее)

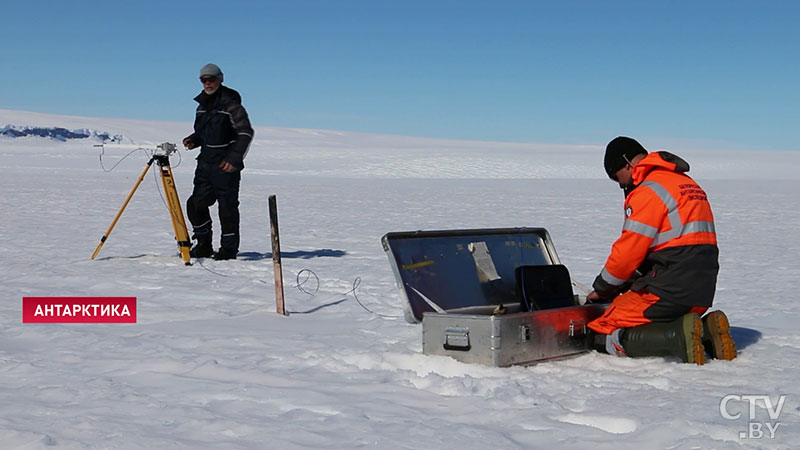

В топ-10 научных разработок вошли исследования, которые проводили наши ученые в Антарктиде. В период 12-й белорусской экспедиции изучили аэрозольный и газовый состав атмосферы на нашей станции. Следили онлайн за изменениями уровня температуры воды в озерах ледникового континента.

Подводный мир белорусских экосистем, оказалось, тоже таит немало открытий и рисков. Наши ученые адаптировали программу – тест, который как УЗИ помогает оценить состояние водных систем, учитывает и изменения климата, а главное просчитывает возможные для белорусской фауны последствия. В программу включили 24 вида беспозвоночных-переселенцев.

Виталий Семенченко, доктор биологических наук, заведующий лабораторией гидробиологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Ранжировать по их опасности, что вот этот вид наиболее опасный, этот – чуть меньше. Каждому виду присваивается балльная оценка. В Беларуси максимальную опасность представляет дрейссена, на втором месте полосатый рак.

Если не предпринимать элементарные меры, то, к примеру, привычного вкусного рака в озерах может и не стать. Угроза – американский полосатый рак. Впервые на наших просторах замечен 15 лет назад.

Виталий Семенченко:

Они заселили практически все мелкие реки в Беловежской пуще, Гродненская область – там все реки заселены. В основном все попадает к нам из Польши. Недавно (буквально два года назад) обнаружили этого американского полосатого рака в Вилии в районе города Сморгонь.

Естественное расселение – это только один из путей распространения чужеродных видов. Прибывают переселенцы напрямую из аквариумов. Именно так в белорусских водных экосистемах появились пираньи, медузы. Ученые уверяют: главное – знать чужеземца в лицо и не переносить из одного озера в другое.

Анатолий Алехнович, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Кто-то поймает рака и увидит эти поперечные красные полосы – значит, у него в руках совершенно нежелательный, инвазивный, чужеродный вид – полосатый рак. Нашему широкопалому раку и длиннопалому раку он очень опасен тем, что он может быть резерватом рачьей чумы. Для него она не страшна, а наши раки либо погибают полностью, либо настолько снижается численность, что по крайней мере промысловое значение водоем теряет.

Несмотря на все перипетии, связанные с мировой пандемией, наши ученые весь 2020-й продолжали исследовать. И «эврика», судя по всему, была к ним благосклонна. Новые отечественные разработки уже помогают лечить сложные заболевания, выпускать инновационный продукт, сохранять уникальное биоразнообразие.